高速系完全攻略

何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人は、きっと、大事なものを捨てることができる人だ

概要

全国学生岩岳スキー大会における高速系の攻略について網羅的にまとめた記事である。岩岳学生の高速系種目(ダウンヒル、スーパー大回転)の総合分析と、勝ち筋の見つけ方、さらに大会に合わせた調整方法の紹介となる。高速系SGの優勝を目指していた高峰の個人的な意見を自由に述べたものである。2024年の第51回大会で、高峰は高速系の種目優勝を目指し、結果としては高速系の2種目で2位となった。

2023-2024 シーズンのアルペン語り最後の記事であり、高峰の早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ最後の卒業記念ブログである。ご覧あれ。

目次

1 序論

1.1 背景

高速系とは、岩岳の種目において最も大番狂わせのある種目である。SLの大会で見られる、上位選手が飛んで順位が繰り上がるといった現象があるわけではない。スキー歴の短い選手や、ターン技術が少々劣っている選手でも、勝つことのできる種目であるということだ。1本のレースに求められる度胸。斜面やセットに対する慣れ。刻々と変化するバーンの状況。これらの要素が絡み合い、インターハイ上がりの選手に無名の選手が勝つといったことが往々にして起きる。実際に、早稲田シュプリンゲンに所属する大学始めの選手は高速系で数多の経験者に勝ってきた。

本ブログでは、アルペン経験者でシュプリンゲンに入った高峰が学生最後の岩岳高速系で勝つためにしたことについて記す。よって大学で始めたアルペンレーサーが直接的に岩岳学生でシードを取れるといった確定的な内容ではないことに注意したい。経験者上がりの選手や、大学でアルペンに傾倒し、実力をつけた選手向けの記事である。しかしながら、意識することや、練習の方向性は大学始めの初心選手や、中級レーサーにも大いに参考になるはずである。

高峰は2023年3月、第50回大会の高速系2種目、代替SG・SGで個人5位と6位を記録した。2024年の第51回大会においては個人シードが引き継がれ、出走順は3番と4番。学生最後の全国大会で挑戦できるこれとない機会。全国での優勝を目指し、夏からトレーニングを始め、冬も例年以上の練習を重ねた。

1.2 目的

第51回全国学生岩岳大会アルペンの部・高速系での種目優勝を目標とした。岩岳学生の傾向を分析すること、昨年度の入賞要因を分析すること、また、よりよい大会調整の仕方、岩岳高速系の勝ち方の探求を目的とする。高速系攻略本である。

1.3 貢献

引退する学生スキーヤーが考えていたことを記した。読者を指定するとすれば対象は高速系で全国学生岩岳大会を優勝したいと考えるレーサーである。よって以下の3点が貢献として挙げられる。

とはいうものの、それ以外の方も、6年間の試行錯誤の集大成を知ってもらえると嬉しい。この記事を読むことで岩岳で勝ちを目指す人はより勝利へ近づき、上達を目指す人もより良く成長できるだろう。

また、この記事をアルペン語りに残すことで、シュプリンゲンスキークラブや、学生のアルペンスキーに興味を持ってくれる人が増えることを期待する。学生アルペンスキーヤーは少子高齢化と共に減少の一途を辿っている。早稲田大学だけでもアルペンサークルは2020年から1サークル減り、基礎スキーサークルは2サークル減った。アルペンは様々な魅力を持つ攻めた競技性を持つ究極のスポーツである。これらの魅力はより発信されるべきだと日々考えている。よって、以下3点についても紹介したいと考える。

2 全国学生岩岳スキー大会

2.1 大会の概要

全国学生岩岳スキー大会は1974年に始まった国内屈指の規模と伝統を誇る学生大会である。同一大学の学生で構成されたクラブ単位で参加出来る大会であり、個人成績だけでなくクラブ総合成績によっても競われる、団体対抗の大会である。学生からアルペンスキーを始めた選手の活躍の場を設ける大会であり、全日本トップクラスの学生スキーヤーが弾かれていることが一つの特徴である。

日本最大級規模の大会であるだけでなく、競技種目も非常に珍しい。岩岳学生は同一大会でアルペンスキー4種目DH・SG・GS・SLを全て開催している日本唯一の貴重な大会である。アルペンスキーの4種目が揃っているものの、規定は緩く気楽に参加ができる。SAJ大会ではなく、各種目ごとの板の規定が存在しないためである。つまり、各種目毎に板(SL板、GS板、SG板、DH板)を持っていなくても参加する事が出来る。

各種目の選手数は男子は高速系で100人を超え、技術系では300人まで達する。対抗クラブは男子だけで81。女子クラブを含めると120クラブが参加している。選手層ごとに技量の隔絶がなく、それぞれの技量に満遍なく選手がいることが特徴で、一つのミスで順位が10変わるといったことが往々にして発生する。

理不尽な出走順も岩岳学生における醍醐味の一つである。FISポイントやSAJポイント順の出走順が貰える訳ではなく、昨年度の岩岳シード選手に続き、クラブごとに出走順を割り振られた選手がビブを受け取る。シード選手には卒業するラストイヤーの学生も多い。卒業生が抜けるとその分出走順は上がり、年々出走順が早まる大会となっている。また、インターハイ選手と対峙しても岩岳大会であれば負けないといった岩岳レーサーと言われる人種が存在する。

岩岳学生はシーズン末の3月にあることから、シーズン集大成として気合が入った選手が多い。面白いのは同時に、全国で練習していた選手が集結し同窓会のような和気藹々とした雰囲気も形成されることである。ゴールエリアではビニールシートを設置し、花見気分で応援するチームや選手もいる。基礎スキーではスキーメーカーが炊き出しも兼ねたブースを設置し、メーカーの車が数台配置されていたりもする。もはやお祭り状態である。

Davidのサイトから一部引用

【全国学生岩岳スキー大会】大学生スキーヤーの祭典!国内最大規模の大会について解説!【アルペンスキー】

2.2 大会の歴史

岩岳大会の発祥については全日本学生スキー連盟のページに記載されている。

基礎スキーで目標とされる一級の技量を持っているが、競技スキーの公認大会では全く勝ちようがない学生スキーヤーが溢れた。その需要に応え、トップクラスではないが、アルペン競技を行う学生スキーヤーを対象とした全国学生岩岳スキー大会が開催された。

岩岳学生発祥の当初は、参加資格を以下のように指定したという。上級競技者の締め出しである。

大学生で、学連加盟の男子1部、2部、女子1部の団体に所属するもの、全日本A級大会出場経験者は出場できない

岩岳は50周年を迎え締め出しの基準も緩くなり、参加資格には以下の記載がある。

全日本学生スキー連盟加盟の男子 1 部校、女子 1 部校のクラブと、聴講生は参加できない

男子団体3連覇を達成した、早稲田大学シュプリンゲンが強い理由についても記載がある。シュプリンゲンスキークラブには全中を体験したが高校で滑らなかった選手や、インターハイ経験者も所属している。これらの選手は学連の歴史に書かれている通りで部活には入らず、同好会で活動を行う道を選んだ。

既に強いスキー部を持っている大学においては、少々のスキー技量を持つ学生は到底スキー部に入れない。これらの学生も、もしスキー部が弱い他の大学に入学していたならば正選手として活躍できたかもしれない。

学連の歴史 - 全日本学生スキー連盟について : 全日本学生スキー連盟

2.3 大会の日程

岩岳大会はかつてスキーブームの時代には様々な大学チームとその選手が溢れており、本戦前の予選会が行われていた。本戦ではDH/SG/SL/GSの各種目が毎日行われ、男子と女子が違う種目を2つのバーンを使用し同日で開催していた。休みがない4連戦である。しかしながら、コロナ禍を通し、大会進行の再構成が行われ、予選会が廃止、高速系の日程移動が行われた。日程変更は大きく二つの理由に基づく。選手数減少と共に、予選会を開催する必要性がなくなったこと。また、雪不足で3月に高速系の実施が近年難しくなってきたということが背景にある。

高速系の日程移動により、高速系は選手層が少々薄くなる結果となった。まず、インカレや、他の大会と被ることで、選手が分散した。また、2月開催の大会は新人の学生には難しいものがある。大学生の休みは2月からで、新入生が満足に練習を積む前に迎える大会となってしまうのである。その上、高速系はスピードが出るので怖い危ないといった情報が先行し、新1年生を高速系に出場させないといったサークルも増えた。高速系の参加人数は技術系の半数ほどである。

ちなみに未経験の1年生の場合高速系への出場は実はおすすめである。岩岳大会で、良い順位を取る次の目標としてはポイントでチームに貢献するといったものであろう。その場合、新1年、未経験の場合、ポイントを獲得できるのは高速系期間のDH、SG、技術系期間の新人戦のみである。

技術系のみ参戦しポイントを取れずに終わるより、高速系に出場しポイントを獲得することで参加感が強まるのではないだろうか。金欠で連日の参加が厳しい選手の場合、シーズン前半でどれだけ練習で仕上げられるかにもよるが、高速系は出場、技術系は新人戦のみ日帰りでといった行程が戦略的である。とはいうものの、技術系はお祭り感が強く出ないと損ではある。

またスピードが出て怖いという噂はあるが、技量に対応したスピードしか出ない。出しようがない。怖いならボーゲンすれば良い。という話である。入賞者でも高速系を滑る時は怖い。勝ちたいからスピードを弱めずに出し続ける。新1年生にスピードを出し切れという必要はない。自分で自由にスピードを出してくださいね、という話である。

岩岳学生の開催月の変更

2.4 高速系コース説明

高速系とは、DHやSGなどの旗門と旗門の間が40m以上あるなかを高速で滑り降りる強靭なメンタルが求められるアルペンの花形競技である。滑走時には時速60kmは優に超え、岩岳学生でも80km/h程度は出る。40mを2秒で降りると考えると想像がしやすいだろう。25mプールを頑張って30秒かけて泳いでいた時代と比べると笑えてくる。とんでもなく速く感じるがワールドカップ選手の140km/h超えの超高速と比較すると、実は可愛いものである。

岩岳でDHがある場合のコースは以下の通りである。しかし、注意したいのはDHが岩岳で行われるのは良くて4年に1回であることである。前回DHが行われたのは2022年で2023,2024はSGに代替えとなっており、岩岳のDHはワールドカップのような開催周期である。DH代替えSGの場合はコースが変わる。代替えSGになるのが基本なので、代替えコースに詳しくなっておくことが求められる。

高速系とは

DHの場合のコース

DHでは、ほぼ立つセットは固定されている。というのも旗門間が50mほどあると、セットを立てるというより、コースを滑り降りるための誘導旗門を立てるようなものになるからである。斜面の構造に合わせてセットが作られるので、かつてのDHの大会動画を見ることで簡単にイメージが出来る。

要点

- ド緩斜のスタートからのスケーティング

- 斜面変化時の見えない旗門の対応

- 大斜面の処理

- 大斜面のジャンプ

- 最後の左外足90度ターン

DHコース

SGの場合のコース

SGでは雪質に合わせて柔軟にセットが変わるイメージがある。特にスタートからの1〜5旗門、渡り廊下でバリエーションが数パターンある。GS・SLでも使われる名物コースで、かもしかコースと呼ばれる。

要点

- ド緩斜のスタートからのスケーティング

- 90度ターン(セットパターンによってはない時もある)

- 高速S時のカーブ

- 渡り廊下の処理

- 大斜面の処理

SGコース

どちらのコースでも度胸があると良い大斜面が存在する。心が強い選手が勝つ競技で、DHではより強靭なメンタルと体重が求められる。

2.5 対戦相手のレベル

対戦相手のレベルはどのようなものなのか、全国学生岩岳スキー大会、第49回大会・第50回大会の高速系リザルトを参考にして調査する。競技選手は最小SAJポイント記載し、インターハイ経験者はIHと示す。またIH選手以外はジュニアオリンピック、全中を順に記載する。さらに関東大会も出場者は記載する。

49回 DH

- 坂本 嵐士 法政大学レインディアスキークラブ 4年

【50.39pt, IH】 - 市川 岳海 芝浦工業大学スノーバードA 3年

【66.47pt, IH, 関東優勝】 - 乾 和雅 新潟大学学友会競技スキー部 3年

【69.28pt, IH】 - 辻 卓弥 NUBSSkiTeam 3年

【111.75pt, IH】 - 三浦 雄輝 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 1年

【125.87pt, IH】 - 平松 直季 慶應義塾大学リーゼンスキークラフA 3年

【95.84pt, JOC】 - 小林 優斗 芝浦工業大学スノーバードA 4年

【- pt】 - 相川 直哉 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 4年

【175.45pt, IH】 - 堀江 陸 信州大学競技スキークラブ 3年

【97.78pt, IH】 - 石渡 亮 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 2年

【117.51pt, IH】

49回 SG

- 相川 直哉 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 4年

【175.45pt, IH】 - 勝山 佑真 東京理科大Ⅰ部体育局スキー部A 3年

【239.19pt, IH】 - 高見 祐丞 京都大学JTC-A 2年

【125.52pt】 - 三浦 雄輝 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 1年

【125.87pt, IH】 - 小林 優斗 芝浦工業大学スノーバードA 4年

【- pt】 - 水川 太貴 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 2年

【125.26pt, IH】 - 幸 颯人 一橋大学体育会スキー部 3年

【94.93pt, IH】 - 山本 万就 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 4年

【118.18, 全中】 - 市川 岳海 芝浦工業大学スノーバードA 3年

【66.47pt, IH, 関東優勝】 - 遠藤 海洸 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 4年 ㊗️

【-】

【体重93kg(本人依頼追記)】

50回 DH代替SG

- 市川 岳海 芝浦工業大学サンタ競技スキー同好会 4年

【66.47pt, IH, 関東優勝】 - 三浦 雄輝 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 2年

【125.87pt, IH】 - 平松 直季 慶應義塾大学リーゼンスキークラブ 4年

【95.84pt, JOC】 - 山本 大 東京理科大学Ⅰ部体育局スキー部A 1年

【150.94pt, JOC】 - 高峰 悠 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ M1年

【115.84pt, 全中】 - 勝山 佑真 東京理科大学Ⅰ部体育局スキー部A 4年

【239.19pt, IH】 - 野口 慧悟 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブM1

【172.77pt, 関東】 - 山下 俊平 神奈川工科大学体育会スキー部 2年

【- pt】 - 永田 俊太郎 東京理科大学Ⅰ部体育局スキー部A 1年

【249.08pt】 - 吉澤 佳祐 慶應義塾大学ラ・シャールA 1年

【172.77pt】

50回 SG

- 市川 岳海 芝浦工業大学サンタ競技スキー同好会 4年

【66.47pt, IH, 関東優勝】 - 三浦 雄輝 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 2年

【125.87pt, IH】 - 相川 直哉 早稲田大学スキー同好会W.S.S. M1

【175.45pt, IH】 - 水川 太貴 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 3年

【125.26pt, IH】 - 平松 直季 慶應義塾大学リーゼンスキークラブ 4年

【95.84pt, JOC】 - 高峰 悠 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ M1

【115.84pt, 全中】 - 重光 玄 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 4年

【87.49pt】 - 永田 俊太郎 東京理科大学Ⅰ部体育局スキー部A 1年

【249.08pt】 - 山下 俊平 神奈川工科大学体育会スキー部 2年

【- pt】 - 野口 慧悟 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ M1

【172.77pt, 関東】

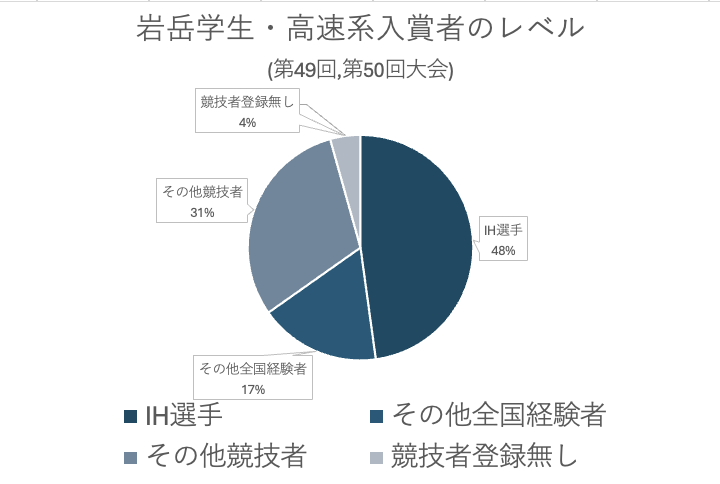

集計の結果10位以内に入った選手は23名。そのうちインターハイを経験した選手は11名であった。IH選手以外でも4名が全国レベルの大会(全中、JOC)に出場していた。その他、7名はSAJの登録選手であった。1人だけ高校や大学でSAJ登録をしていない選手がいた。シュプリンゲンスキークラブのOB遠藤海洸(同期)である。

これらの成績は各選手が高校生だったときまでの成績である。よって大学時代にどれだけ上達したかは焦点外である。岩岳学生では、目立ったスキー歴がなかったものの、大学で全国経験者に混やなじって表彰される選手も見られる。(雪不足とコロナ禍で2019年、2020年、2021年の関東大会は開催されていない)

結論として、岩岳学生で表彰される選手の6割はIH,全中,JOCなどの全国経験者である。他の選手でも、少なくとも競技者登録をしており公認大会に出場していた。(但し、1名のみ、公認レースへの出場歴がなかった)岩岳学生の特徴に”全日本トップクラスの学生スキーヤーを弾く”というものがあるが、上位陣はそれでもレベルが高いと言える。

SAJポイントで入賞のレベル帯を評価する。各選手のキャリア最小ポイントを評価する。入賞者のポイント幅は50.39 pt から249.08 pt までで平均は128.11pt である。SAJ公認大会に出場し、130ptを狙えるならば高速系での入賞が可能な技量を所持しているといえよう。

大学生としての期間は4年間で、高校生活より期間が長い。大学院でもアルペンスキーを行い6年間の修行を積んだ場合、高校スタートのアルペンスキーヤーの新人よりも技量が高いことが想定できる。大学生スキーヤーの技量は、高校までの成績を確認しつつ、大学の学年を確認することで大体の技量幅が把握できる。

3 昨年の分析

大会の成績は個人のアルペンスキー力と、大会のコース状況、大会にむけた調整が当日マッチしたかによる。いくら技量があっても調整が失敗したり、コース状況が悪いと勝利を手にすることはできない。アルペンスキー力(戦闘力)は以前のブログで紹介したが、以下の要素の掛け合わせであると考えている。勝つためには、これを大会に合わせバランスよく高めていく必要がある。

アルペンスキー力(戦闘力)

心:勝ちへの意気込みと技術への信頼

技:滑走技術

体:体と道具の仕上がり

本章では第50回大会で高速系のみ入賞できた理由を分析し、優勝までの勝ち筋を見出す。

3.1 技術レベル

岩岳大会でメダルをコンスタントに取れる実力があるかというと、それは否である。技術系種目ではインカレ2部の選手や医学系の選手などが増え、技術的難易度が上がる。技術系では昨年度時点では大体トップ20には入るぐらいの実力である。選手数が少ないDH・SGに限った話だとしても滑走技術はぎりぎりトップ10といったレベルである。このレベル帯から技量で優勝するのは難しい戦いであると判断していた。そのため技量以外の部分で優勝に近づくことを目指す。

3.2 メンタル

2023年、第50回大会の当日は他のレーサーよりも攻め切れた自信はある。前日トレーニングでは13位であったものの初戦と第二戦では度胸と叫びながら滑走していたら5位と6位に入賞した。気持ちの持ちようで順位は10位程度変わる。

3.3 フィジカル

剣道やアルティメットで筋肉質な体ではあったが、アルペンレーサーに大適切な体ではなかった。体重については、良い順位を取れるように高速系前には体重を83kgまで増やしていた。身長は170cmで通常体重は74kgほどであったが、83kgまで増量した体重のおかげで入賞ができた可能性は高い。体重の重さの良さを実感しつつ、アルペン用の筋力が足りない課題から、今シーズンは重い体重を目指しつつ、筋力をあげることを優勝への勝ち筋と見た。

4 準備(シーズン前)

優勝に向けて何をするか。大会では明確な目標は立てにくいと考えられがちだが、岩岳大会は目標を立てやすい大会である。昨年度50位以内の選手には、個人シードが与えられ今年の大会では昨年の結果順にスタートできる。つまり、個人シードの選手は昨年度の実力順に出走することとなるわけである。出走順が前の選手には去年負けており、自分の後ろの選手には去年勝っているというわけである。目標の立て方としては前の選手に勝つといったものが基本となる。

以下に高速系の出走順上位、つまり、昨年度のDHシード上位選手を示す。自分の順位より上の順位の選手は警戒し、それ以降の選手には昨年度は勝っているのであまり警戒はしない。昨年と同等の練習を重ねれば後の番号には負けることはないという考えによる。

自分の場合2023年に5位であった代替SGは、2024年には3番でスタートと予測された。上位2人が岩岳卒業のため、シード上3番スタートとなるわけである。岩岳参戦の新メンバーを除くと、2024年は暫定3位でスタートするわけである。暫定3位スタートでシード上、出走順上位の(シュプ)三浦と(理科大)山本に勝てばほぼ優勝だろうということである。但し、27番以降から新メンバーが登場してくる。これはチームシードと呼ばれるが、その層で出走してくる選手に対しては別途注意を向けたい。

チームシードとは昨年20位以内に入った各チームから、選手をシード選手の次に続けて出走リストにぶち込めるといったものである。シード持ちでなければ速い選手でも150番スタートなどがあり得る岩岳学生において、トップシードに続けて滑れる恩恵というのはとんでもない。岩岳に出場する学生レーサーの運命として、シードを獲得できない限り2、3年生は荒れたコースを滑り続けることとなる。チームシードには、各大学の肝入り次期エース候補の1年や、勝ちにくる最終学年エースなどの猛者が選ばれる。一方で、大学初めの1年生に綺麗なバーンを滑らせ良い経験をさせようとするチームも見られる。

チームシードとは昨年20位以内に入った各チームから、選手をシード選手の次に続けて出走リストにぶち込めるといったものである。シード持ちでなければ速い選手でも150番スタートなどがあり得る岩岳学生において、トップシードに続けて滑れる恩恵というのはとんでもない。岩岳に出場する学生レーサーの運命として、シードを獲得できない限り2、3年生は荒れたコースを滑り続けることとなる。チームシードには、各大学の肝入り次期エース候補の1年や、勝ちにくる最終学年エースなどの猛者が選ばれる。一方で、大学初めの1年生に綺麗なバーンを滑らせ良い経験をさせようとするチームも見られる。

51回大会でも例に漏れず、各大学の新1年や、昨年度DFだった上級生、1年間就活で休んでいたが筋トレは続けていた(W.S.S.)山本などがチームシードで登場する。IH経験を積んだ選手も登場するが、高速系ではこれらの選手であっても簡単には優勝はできない。岩岳高速系ではコースの慣れ、攻め方のセオリーを何度も経験し自分に落とし込むことが求められ、数年間滑り続けることで、やっと、岩岳高速系というものに慣れていく。

1年目の経験者上がりに対しては特段警戒しなくてもいいのが高速系の現状である。岩岳における経験の差に加えて、個人シード選手よりも出走が20番程度遅く、一本レースで勝ち上がりが難しいためである。ここで、特に警戒すべきなのは、高速系の経験を長年詰み、入賞を経験し、あるいは近くまで到達し、今年学生ラストレースを迎えるレーサー達である。学生ラストではシードを保持する必要がなく、DFでも良いから攻めることができる為である。同期の山本、大久保、ここには名前がないが相川は上位に食い込んでくることが想定される。また、昨年は高速系は不調ではあったが入賞に近い男、高橋麟太郎も4年レーサーの意地を見せてくるだろう。加えて、初回の岩岳高速系が如何に勝ちにくいと言えども、インターハイ23位の星野はメダル争いに参加するかもしれない。まぁ、実際警戒すると言ってもアルペンスキーではその相手に対して特段対策することは出来ず、自分が速くなるしか道はない。

優勝するための目標は、出走1番、暫定1位のシュプの三浦に勝ち切ることである。数回に1回三浦に勝てるかもといった、岩岳高速系の実力をつけることを目指す。シュプリンゲンには野口(暫定4位)、水川(別種目暫定3位)といったライバルも多く、それらに勝つべくトレを重ねる。三浦に勝ったとしても、山本や星野が上がってくる可能性も考慮し、市川岳海(前年度全種目1位)に勝てるラインまで仕上げたいという意識も忘れない。

優勝するための目標は、出走1番、暫定1位のシュプの三浦に勝ち切ることである。数回に1回三浦に勝てるかもといった、岩岳高速系の実力をつけることを目指す。シュプリンゲンには野口(暫定4位)、水川(別種目暫定3位)といったライバルも多く、それらに勝つべくトレを重ねる。三浦に勝ったとしても、山本や星野が上がってくる可能性も考慮し、市川岳海(前年度全種目1位)に勝てるラインまで仕上げたいという意識も忘れない。

4.1 トレーニング

フィジカルを強化するために、シーズン前に筋トレを始めた。修士1年までは筋トレは合計で10回程度しかしておらずサボっていた。夏休み明けから最低でも週2で筋トレは行い、初めはシュプ山脇、野口と共にジムへ通いだした。シーズン直前には、シュプの三浦、栗原、矢嶋の3年トリオと共に逃げられないトレーニングを行っていた。パワーマックスは毎ジム後に日課のようにこなしていた。シーズン中には練習の疲労でサボろうとする高峰を三浦がジムに連行してくれていた。

軽井沢練習後のジム(with 山脇)

筋トレ以外にも体幹トレーニングの必要性もあった。クローチングを荒れてる斜面でもしっかり組めること、両足の左右差を無くすことが目標であった。スキーは7割良いターンができればタイムが出ると言われている。常に左右の差をなくし、例えば上体が常に右を向くなどの癖をなくすことを目指す。その上で左右のターンの仕上がりをシーズンで上げていく。

自転車を漕ぐことは左右差を無くす面で、スキーのトレーニングに向いている。大学への移動は全て自転車を使用して体幹とバランスを鍛えた。また、ワールドカップレーサーの体幹トレーニングのメニューを1つ参考にし実施した。片足を前方でリフトしバランストレーニングを行っていた。

4.2 イメージトレーニング

シーズンに入る前から高速系優勝を目指すことを宣言していた。勝利のイメージというのは大事で、できる限り目標は高く持つべきで、やり切るしかない状態を作るべきである。

11月の中盤のシュプリンゲン50周年祝賀会で高速系の優勝を宣言したのが始まりである。祝賀会では、三浦や水川、野口からヤジを頂いた。実際にシュプリンゲン内で勝ち切れないと全国岩岳学生で優勝することは難しい。12月頭には軽井沢の早朝練習の時に高速系の優勝を全世界に宣言した。(YouTubeなため全世界と表記)

大会当日も自分の可能性、優勝することを信じることが求められる。優勝されインタビューされる想定で、金メダルに合う着替えの服を用意しておくべきである。志は高く。

軽井沢インタビュー(with 栂野)

シュプリンゲン祝賀会で「俺らがいるから、高峰の優勝は無理」と言ったメンバーは適当に言っていた訳ではない。以下の第51会大会に出場するライバルリストを参照してもらいたい。シュプリンゲンには脅威の高速系マスター三浦や、どう見ても高速系が速そうな水川。年々順位を上げてきた野口。部内でもこれだけの入賞経験を持つライバルが存在した。他大では見られないレベルの高さがあり、シュプリンゲン内でランキング1位になると優勝が見えてくるといわれた超強豪チームである。他チームにも理科大の山本や永田、早稲田W.S.S.の相川など入賞が安定しているライバル達がいた。彼らも注意すべきであったが、それよりシュプの三浦が最も脅威であり、三浦に勝てれば優勝のような雰囲気は強かった。

第51回大会・高速系ライバルリスト

4.3 チューンナップ

岩岳の高速系は当日の天候によってセットが変化する。基本R30であれば問題はないが、優勝を目指すのであればセットに最適な板で出走したい。そのぐらいしないと勝てない。自分はDH用にR40の203cm(女子SGレギュレーション)を所持しており、インターバルに合わせR40とR30どちらでも出走できる用に準備できた。板の準備はシーズン前から始まり、ベースの塗り込みやエッジの調整は事前に完璧にしておきたい。

よく毎年チューンショップに出している選手を見る。チューンナップショップに出し、フルチューンを依頼すると滑走面が削り取られ、塗り込みがリセットされてしまうことを認識したい。高速系用板の場合、業者チューンの後は、また1から塗り込みを行う必要がある。数年滑り込んでる板の方が、チューンナップショップに出した後より全然滑る。業者に出すことの一長一短を理解してほしい。ちなみに下界でチューンナップするのであれば、夏の暑い日に塗り込むと板への染み込みが良い。

今シーズンは学生最後であり、技量以外の要素を底上げし優勝を狙った。万年ブーツが少し緩く、バックルが閉まり切ってしまう現象があった。そのため、ブーツのワンサイズダウンと硬さ上げを行った。ブーツチューンも依頼し、足にフィットするギアを用意した。スキーの滑走は足元から作られる。ブーツ、ビンディング、板では敗北の可能性は感じられない組み合わせが出来上がっていた。

4.4 修士論文

学生最後の春休みにスキーをするのか。卒業旅行をするのか。はたまた論文を書き続けるのか。選択は個人の自由である。自分はスキーシーズンを長く確保するため、論文は早めに終わらせることを目指した。また、卒業旅行についても6年間の長期休みで満足することにした。スキーで優勝を目指すことを旅行よりも優先した。大事なものを捨てたわけではない。スキーを皆とするのが楽しかった。ただ、それだけである。そういえば、シュプを今年卒業した佐藤はスキーで雪山に籠ることを卒業旅行と豪語していて、それはそれで面白かった。

卒業論文や修士論文があると12月に時間がないという問題が浮上するが、問題は時間だけではない。卒業論文があった学部4年次には精神的に追い詰められ、11月、12月のスキーの練習に身が入らなかったという思い出がある。その教訓を活かし、修士研究では場所と時間を取る実験は早めに終わらし、滑った後の時間で論文を執筆した。練習の後は、実は意外と時間があるものだ。

余談ではあるが、1月ごろ修士論文を英語化して、国際学会に提出した。結果、国際学会(AVI)にて採録され、海外での発表が決まった。大学院での研究が論文になるのは嬉しい。実験に参加していただいた皆には非常に感謝している。

4.5 アルバイト

シーズン中は金策に走りたくない。アルペンスキー以外にリソースを割きたくない。山と下界を行き来し、運転や移動による足の疲労と精神の疲労を発生させたくない。そのため、夏に多めに稼ぎきることが求められるが、冬にも稼げば良いのではと考えていた時期もある。

大4ではスキーシーズンでもリモートで仕事ができるインターンを探し仕事をした。先シーズンからは、エンジニアの技量を買われ、業務委託で勤務時間にとらわれない仕事をしていた。スキーに理解があり大会直前など、時間など融通してくださった委託元に感謝したい。社会人になるので、扶養を超えるまで稼いではいたが、親がアルペンスキーをしていて補助がかなりあったことは非常にありがたく、スポンサーに結果を見せる必要があった。

4.6 シュプリンゲン

シュプリンゲンにおいて幹部職は大学3年で終了し、大学4年次は運営の補佐といった流れが基本である。シュプの大学院生としては、修士1年時は幹部LINEグループにいるものの運営からは手を引いていた。修士2年になると、スキーがわかるし、運営について理解してて、好きな時だけ現れる、特殊な現役のような扱いを受けさせてもらえた。大学院生だからといってOBでしょと言われるわけもなく、自然に受け入れてくれる環境があった。

大学院生において会の運営がないというのはかなり楽である。幹部代と自分のスキーを両立させようとし、苦労している選手は多い。シュプリンゲンにいながら最終学年ではスキーに例年以上に打ち込めた。このような環境は優秀な後輩たちのおかげで成立していたことを忘れてはいけない。準備というと、言われが悪いかもしれないが、歴代のシュプリンゲンしかり、こなしていたタスクや仕事を後輩に引き継ぐといったことを数年前に完了していたから、今年の環境があったのではないかと感じている。

5 練習

5.1 対策(シーズン中)

昨シーズンの仕上がりを思い出し、今シーズンは同等の技量を担保し更に超えるため、滑走日数に加え、筋トレ、体幹トレーニングをシーズン中に実施した。また、体が資本であることを意識し、柔軟やストレッチで硬直をとること、できる限り湯船につかり体をベストな状態に保つようにした。もちろん大会前は禁酒である。そりゃあ雪上のF1の中でも最もスピードが出る花形競技、高速系で勝とうとしているのに酒飲むわけないよね。

アルペンスキーヤーはシーズンに入ってからスキーのやる気が非常に出てくる。高速系は2月に開催され、調子を早めに仕上げる必要があった。そのため、やる気のある期間も早めに設定したく、11月に人生初の軽井沢の早朝トレーニングに向かった。超ハイレベルな軽井沢でシュプリンゲンのやる気溢れている部、渡邉、山脇と人生最速シーズンインを経験した。ワールドカップレーサー湯浅直樹選手や、中国遠征について話しているトップ選手などがいて、シーズン初日から強く刺激を受けた。

実はシーズン初日から基礎を叩き込まれるのは人生初であった。気持ちよくフリーでシーズンインをし、気持ちいいまま数日を過ごし、変な癖を体で思い出す。これが例年のルーティンであった。自分の滑りの成長が落ち着き始め、癖を壊し基礎から叩きなおす必要を感じていたため、シーズンインの白紙の状態に良い滑りを染み込ませた。アルペンは自分の型が出来上がってしまうと成長が見込めなくなる。自分の型を壊し、新たに学んだことを体に落とし込み、概念をぶち壊して成長をめざすことがマンネリの解消である。

以下はシーズン中の大まかな予定である。シーズン初めはフィジカルの強化を目標にしつつ、週に数回の雪上を楽しみに生活した。1月から2月は様々な大会に出場することで、大会におけるメンタル調整の仕方を探り、2月直前には大会に向け常に脳内に岩岳大会を置き練習を重ねた。

- 11月 ~ 12月 基礎からの学び直し、筋トレ

- 1月~ 2 月 練習、大会でのメンタル調整、筋トレ

- 2月 大会直前の調整、筋トレ

練習後の筋トレ(with 三浦)

5.2 予定

スケジュールは逆算して調整していくことが勧められる。大会前のオフの日程や、SG板に慣れる期間の確保、フィジカルの最終調整が求められる。大会の前日にアップが必要なのか、あるいはオフの方が調子が良いのか、スキー歴、大会歴の中で、自分にとっての正解を見つけていきたい。SG板に慣れる期間はどれだけ必要ですか?という質問がシュプの中川 琉晟から寄せられたが、自分で乗りこなせるまでだろう。小回りくらいは簡単にこなせる程度になりたい。メダルを目指すならフリーでいうと10日は必要なんじゃないだろうか。以前聞かれた際は中川は20位に入るぐらいを目指しているぐらいかと思い、3日ぐらい練習で履けばIH選手ならそんぐらいはいけるでしょという感覚でアドバイスした。入賞は必ずしたいと思っていたなら先に教えといてほしかった。入賞逃して悔しすぎてフルワンで布団で寝るやつおる?

本大会は以下の様な日程で組まれる。DHがあった場合の日程確保で、SGにも関わらず前日トレーニングというものが存在する。前日のSG-Trで、本大会のセット傾向と雪質を把握し、本番で勝ちに行ける最終調整ができるように仕上げたい。ワックスがあっているか、どのスタートワックスが最適なのか。エッジをもっと立てた方が良いのか。ライン取りは正解だったのか。高速系は泣いても笑っても一本レースである。

2/21 岩岳大会 DH代替SG-Tr [練習]

2/22 岩岳大会 DH代替SG [本番]

2/23 岩岳大会 SG [本番②(おまけ)]

以下は自分の高速系前スケジュールである。高速系の大会前にALL WASEDA (オール早稲田) 大会が入り、直前にSLをすることとなった。そのため、それに合わせ前々からSGの調整を重ねた。All Waseda のSGでは手を抜いたものの慈恵の藤井に3秒をつけ、W.S.S.の石渡と0.1秒もつかず、自信を深めることとなった。また、岩岳大会開会式前日には白馬がホームであるJSC (Japan Sports Consulting, 上遠野さんのとこ) 岩岳練習で高速系のコース感覚を確かめることができた。この時の練習では守りの滑りを見せた高峰と三浦を抑え、横国の澁谷がラップタイムを出している。

高速系直前スケジュール

5.3 基礎からの学び直し

アルペンは自分の型というのを作ると成長がいずれストップする。期間があるうちに自分の滑りを0から見つめ直し、再構築することで新たな成長先が開けることだろう。自分の滑りは体で覚えている。得意な滑りや技術はいつでも引き出せる。シーズン初めは技術を全て吸収し、一回見本の滑りを体で落とし込もう。

5.4 特化練習

去年の自分から簡単に成長できる勝ち筋として、以下の要素が挙げられた。才能は開花させるもの、センスは磨くものである。スタートのセンス、漕ぎのセンス、クローチングのセンスは練習で磨くことができる。高速系で練習ができ、伸ばすことができる要素を練習しないわけがない。

- スタートでのメンタル調整

- スタートからの漕ぎ

- 整地ではない場面でのクローチング

5.5 スタート

スタートの瞬間何を考えている?毎回大会の出走時に考えていることは同じなのか?ここ数年で練習で出走時にルーティンを設定し、大会でもそのルーティンを行うことで練習のような気分で滑ることができるようになった。だが学生ラストの岩岳学生でスタートまで残り30秒と言われ、同じメンタルで一本に望むことができるのか。

インスペクションでは無限に重要な情報を整理する。第一旗門への入り方だったり、スルーの入り方だったり、90度カーブの処理だったり。これをスタートで全て思い出すのは不可能である。スタートで思い出せないのに、滑りながら該当箇所で思い出せるわけがない。

注意すべきポイントをどのようにして把握するか。横国の澁谷は覚えすぎても脳がパンクするし、覚えすぎると攻められないので、数箇所のみ覚えるようにしていると言っていた。そういう手法もある。自分の例を上げておくと、インスペは景色で覚えるようにしていた。この景色がみえたら、支柱のほうにラインを上げれば良いんだなといったふうに体で覚える方法である。画像記憶により、出走タイミングで思い出さずとも、風景や場面で注意すべきことを自然にできるようになっていた。(岩岳のコースは数10本滑っており、無意識下で斜面を把握し、上手く処理できているだけかもしれない。)

高速系までに複数の大会に出走し、インスペは景色を把握し、出走の30秒前から以下の2点だけ注意するようにした。大会の緊張は大会でしか味わうことはできない。高速系前に出走した大会を示す。十大戦では前走で出走させていただいたが、オープン参加もあるので大会が足りない人もそちらの参加も勧める。

- 自分の滑りで必ず注意すべきこと 2点

- コース内でのタイミングで注意すること 1箇所

12月:チャレンジカップ鹿沢大会

12月:国立十大学スキー選手権大会 前走

1月:群馬県スキー選手権大会

1月:岡部哲也 Giant Slalom Cup

2月:白馬さのさかスキークロス大会

2月:オール早稲田大会

軽井沢岡部哲也カップ(with 三原)

5.6 漕ぎ

漕ぎの練習は今シーズンのほぼ全てのフリーで出走時に練習した。大会で急いで漕ぎの練習をしてきた思い出があり、毎度勿体無さを感じていた。ぬるっとフリーするタイミングがあるなら、出走と漕ぎはそのタイミングで練習できるよなと。ジャンピングスタートはシュプ中川の記事を参考にし、精度を高めた。また、漕ぎに関しては高速系で海外のFISレースに出場していた先輩や、岩岳の高速系で以前前走をしていたJSC新任コーチに聞き理解を深めた。

漕ぎはスケーティングとストックワークの両方の協調が大事である。水泳における平泳ぎの手の動きと足の動きの協調が大事といったものである。スケーティングは平地での遊びのスキーなどをしていれば自然に身についてきそうな技術ではあるが、ストックワークの難易度は高い。

より速く、より強く漕ぐにはどうすれば良いのか。今シーズンで学んだことは以下である。肩甲骨の柔軟性と、肘の引き切りの重要性が分かりやすい成田選手の漕ぎ出しの画像を添付する。シーズン中に意識していた漕ぎは、大会当日にはかなり速そうなものとなった。

- 肩甲骨あたりの背中の柔軟性が漕ぎには実は求められる。

- 肘は背中の後ろまで引き切る。そちらのほうが筋力を強く発揮できる

成田選手の漕ぎ

高峰選手の漕ぎ(2024岩岳SG)

背中の柔軟性にはストレッチポールを利用した。アルペンレーサーは足元の技術、柔軟性、筋力、股関節の柔軟性に日々注目する。その影響で上半身の柔らかさは軽視されがちである。上半身にも着目し、肩甲骨を使ってしっかり漕ぎ切ることで合計タイムの短縮にも繋がるのではないだろうか。

柔軟性以外でも腕と背中の筋トレはシーズン前からシーズン中も行っていた。シーズン中、白馬のジムにて、漕ぎ練習用のトレーニング機器を発見した。器具の名称はスキーエクササイズマシンと言うらしい。クロスカントリー選手の漕ぎ練習で使われている器具であるが、アルペンスキーの漕ぎの練習にも流用することが可能であった。この器具で漕ぎの練習を行い、三浦と共に1年のシュプ小串を鍛え上げた。漕ぎの練習はこの器具がなくとも腕を後ろに引く器具で練習できるので環境に合わせて工夫して練習したい。

Japan Sports Consultingではシーズン中、練習後に筋トレをすることが可能!ぜひご入会を。と宣伝を挟んでおく。ちなみに近年だと、ハイシーズンの土日は会員が増えすぎて出走前に20人以上並ぶことが増えてきた。GS・SLの2セットと基礎練組の3組に別れてもこの繁盛具合である。大学の合宿等で集団で通うには非常に良いチームであるが、土日にしっかり練習したい、ポールで本数を重ねたいといった選手は最近別のチームに顔を出していることがある。とはいえ、平日にはそのような場面はなく、回転も良いので、総じて学生に優しいチームではある。

漕ぎ練習(with 三浦, 小串)

5.7 高速ウェーブクローチング

学生生活ではメインチームをJSCとして6年間活動した。メインゲレンデは白馬さのさかであり、実は今シーズンからスキークロスのコースが設営されていた。なんちゃってコースではあるのだが、ウェーブをクローチングで処理する練習を個人で行っていた。GS2本入ってそれ以降はSGのフリーといった具合である。

スキークロス大会(with 三浦, 遠藤, 山脇, 小串)

中斜面や緩斜面でのクローチング練習は非常に練習になる。緩斜面だとボロが出る。急斜面は転げ落ちるだけで、自動的に落下する。緩斜面で外足を前方に滑らせ、働きかけることができるか。板で雪面をやさしくキャッチ、なめらかなエッジングができるか。クローチングを片方の外足だけでできるか。広いスタンスで、あるいは狭いスタンスでクローチングが組めるのか。固い雪だけで練習していないだろうか。硬い雪に対するようなノリでエッジをたてて滑らせるだけでは白馬の高速系には通用しない。柔らかい雪でも雪面をキャッチし、基礎練習でやっていることをクローチング状態でもできるようにしないといけないのではないだろうか。

5.8 チューンナップ

高速系で大事なのは滑る板であることは間違いない。ワールドカップでも高速系のトップレーサーが数世代前の長年使い込んだ板で好成績を叩き出していた。その選手は相棒である板が使えなくなってから成績が落ちたと聞く。本番で使う板は誰よりも滑るのか?技術で勝てないなら、板は選手の中で一番滑る状態にしておきたい。チューンの才能はない。回数と愛情である。

エッジはキラッキラの状態にし、指で触って引っ掛かる箇所は無くす。テールの金属がギタギタになってないだろうか。金属ブラシでワックスの染み込みを良くしているのか。雪質に合わせ、エッジの垂らしを伸ばすのか。大会は連戦である。毎日チューンショップに持っていける選手はいない。初日が終了し、信じられるのは自分のチューンナップ技術のみである。一朝一夕で身につくものではない。それでも、シーズン中チューンを続けていればいずれ、板が答えてくれるはずである。チューンは顔の保湿と同じである。(高速系の本番前夜に夜1時までチューンしていたことは反省している)

後輩の板チューン(with 矢嶋, 栗原, 塩谷)

6 結果・第51回全国学生岩岳スキー大会

理科大風に結果を記載する。

第51回学生岩岳大会の個人リザルトのご報告をさせていただきます。

DH 2位

SG 2位

GS 11位

SL 14位

学生6年間を経て初めてのメダルを岩岳学生大会で獲得し、スキーグラフィックのインタビューも受けることができたので嬉しい結果となりました。

6.1 セット状況

暖冬の今年は、2月の時点で3月の技術系が開催不可能と思われるほどの雪不足であった。そのため、例年通りDHがSGに変更された。種目を変更したのにもかかわらず、SGの開催も危ぶまれ、コース前半部においては、人力で雪が集められコースの設営がされた。土も一部見え雪質は非常に悪く、当日は雪が降りながらの大会となり、安全面からか旗門数が多めのSGとなった。

本大会SGは、ジャイアントジャイアントスラロームと揶揄され、GS板で出ようと判断する選手が多かった。自分も初日のトレーニングはR40で出場したが、9位であったため本番ではR30に切り替え出走した。大会中は幸運にも、連日の雪が降りコース状況は好転した。そのため、高速系3日目のSGでは旗門間が広がりSG板でも可能性を感じるセットとなった。

高速系では板が長い方がもちろん速くはある。しかし速さを求めるからといって、R40や45でずらしてしまってはスピードを殺してしまい元も子もない。技量に合わせ、自分が高速環境下で使いこなせる長さの板を使用したい。余談ではあるがセッターの松沢剛さんは縦縦のスピードセットをたてる傾向があり、今年の岩岳GS2本目ではSG風のGSセットが立てられた。

高速系の旗門数とおすすめラディウスの関係

6.2 コース状況

高速系で使われる、かもしかコースと滑走時の注意点とタイム差がつくポイントをまとめる。DHは基本開催されないので、おおよそこのかもしかコースで高速系は開催される。雪の量にもよるが3月の技術系GSと新人戦でも利用される岩岳の王道コースである。

高速系コース攻略ガイド

注意箇所の詳細について述べる。

注意箇所 1:リフト線下

ぱっと見気づかないがリズム変化に一応注意すべきである。高速系は旗門間が長いためなんとかなる印象がある。GSではリズムが崩され、絶望的にタイムロスする選手が見られる。

注意箇所 2:S字入り

インスペクション時にラインをしっかり把握しておく。良いラインには何度も大会を経験することで近づいてくるだろう。警戒して外側に出すぎると排雪され溜まった雪に引っかかる。減速はさせないように、尚且つポールの近くを通りたい。S字入りの1つ前の旗門はあまり警戒しなくて良いような気がする。(SGをR30で入っているため)

伝説のS字ライン取り

(2023年2月22日 岩岳SG, 慶應 栂野)

注意箇所 3:大斜面入りのスルー

名物の大斜面入り。選手皆が警戒していて、実際に全ての選手が減速するポイントである。少しミスをしても大斜面ですぐ加速するので、板が外れないように注意すれば実はひとまず大丈夫ではある。出走順が後ろになればなるほどコースが荒れ、飛び出す選手が増えるので出走順によって処理やラインを調整する必要がある。大斜面入りはゴールエリアから見ることはできず、コーチの立ち位置からも少々画角が悪いエリアである。滑りのラインを見るにはかもしかのペアリフトからタイミングを合わせて見下ろすしかない。

注意箇所 4:ゴール3旗門前

シュプの栗原やアンドリューが高速系の本番で刈り取られた場所である。自分もこの次の旗門でテールが掛かった。スピードが出ているので、ちょっとした引っかかりでバランスが崩れることに注意したい。

高速系でタイム差がつきやすいと感じた箇所の詳細について述べる。

タイム差 ①:90度カーブ

以下は2/22の岩岳高速系、代替SGのコースを再現したものである。スタートから1旗門まで直進で、2旗門目は自由度が高く無限のラインが考えられる。3旗門目に自然に入れる且つ、減速しないで行けるタイト寄りなラインが正解な気がする。しかし、タイトに行き過ぎて減速したら目も当てられない。このエリアでは漕ぎの実力が順位に出る。死に物狂いで漕ぐと良い。普段の練習からGS板やSG板で直線に漕ぐといった練習をしていれば問題ないだろう。

SGコース再現 (2024,2,23)

タイム差 ②:渡り廊下

Go Pro にタイムを計測する機能がある。2023年にシュプの重光玄と慶應ラ・シャールの近藤慶次でそれぞれがGo Pro を着用し滑走した結果、渡り廊下で最もタイム差がついた。重光は75km/hを渡り廊下でキープしたが、近藤はS字の入りの処理ミスと、渡り廊下でのクローチング不足により60km/hあたりまで速度が落ちた。大斜面に入れば斜度があるため自然と速度が出るが、緩斜面の渡り廊下は努力しないと速度が出ない。結果として、両選手間で記憶が正しければ、1秒以上の差が見られた。タイム差の要因として渡り廊下の速度の違いはかなり大きいのではないだろうか。重光は2023年学生最後の年で岩岳のコースにも慣れ、仕上がっていたので大きな差が初年度の慶次とついた。

・S字カーブ入り

ほぼ速度の差は見られない

画面上:早稲田大学 シュプリンゲン 重光

画面下:慶應義塾大学 ラ・シャール 近藤

・渡り廊下1

処理ミスもあり近藤は組めてない。速度がそれぞれ75km/hと60km/hである。

・渡り廊下2

速度差が開きコース場での位置差が出ている

・大斜面入り

スルーの処理で一旦速度が落ちるものの、斜度で加速し同じ速度となる

近藤慶次より動画提供

タイム差 ③:大斜面

心との戦い。大斜面。速度が出ると普段滑る時以上に風に煽られる。これは空気抵抗が滑走スピードに比例して増えてくることに依存する。急斜面でただでさえ怖いのに、風を受け後傾になる選手が多発する。怖くないんですか?じゃない。トップ層でも恐怖を感じている。恐怖心に打ち勝てる自分の技量への信頼や、スピードへの慣れが求められる。

クローチングを組むことで空気抵抗は減らせる。もちろん大斜面でも同じである。怖いが、組めるだけ組む。そうすることで空気抵抗を減らし、大斜面に限った話だと、実は組んだ方が安定するまである。

6.3 高速系リザルト

初戦の代替SGでは雪が降り積もり、ラッセルの様相を呈した。トップシードの暫定上位には勝ち切れたものの、W.S.S.の同期山本がチームシードから刺してきた。後日、渡り廊下において米軍顔負けの筋力をつけた山本(90kg)はスルーを簡単そうに処理していたとの情報が入ってきた。トップ5の顔ぶれは以下である。ビブ番号が後ろの選手でも勝機があったレースであり、初出場でメダルを獲得した優秀なヘッドの選手、奈良善乃進もいた。

51回 代替SG

- (37) 山本 万就 / 早稲田大学スキー同好会W.S.S. M2

【118.18, 全中】 - (3) 高峰 悠 / 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ M2

【115.84pt, 全中】 - (61) 奈良 善乃進 / 日大理工学部スキー部N.U.T.S 1年

【98.78pt, 関東】 - (1) 三浦 雄輝 / 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ3年

【125.87pt, IH】 - (59) 森田 光 / 金沢工業大学競技スキー部 3年

【82.15pt, IH】

(以下略)

二戦目のSGでは、ラップかそれ以外かという強い意志で勝負に臨んだ。前日はラッセルで勝ち切れなかったのはしょうがないと言い訳し、マテリアルと調整を両日とも完全に同じにした。バーンコンディションは初戦よりもよく、綺麗な一枚バーンが用意された。ビブ番先が有利なものの、結果としてはこちらも同期の山本に敗北し2位で終了した。優勝とそれ以外で重みが違うものの、両種目とも2位でメダルが取れ一定の評価は得られた感触はある。0.09秒の差での敗北というところで、届く範囲に優勝があったもどかしさは半端ない。

二戦目のSGでは、ラップかそれ以外かという強い意志で勝負に臨んだ。前日はラッセルで勝ち切れなかったのはしょうがないと言い訳し、マテリアルと調整を両日とも完全に同じにした。バーンコンディションは初戦よりもよく、綺麗な一枚バーンが用意された。ビブ番先が有利なものの、結果としてはこちらも同期の山本に敗北し2位で終了した。優勝とそれ以外で重みが違うものの、両種目とも2位でメダルが取れ一定の評価は得られた感触はある。0.09秒の差での敗北というところで、届く範囲に優勝があったもどかしさは半端ない。

しかし、終わった後によくよく考えてみると、第49回大会で高速系で優勝している相川に勝てていることから、優勝者に勝つ実力はあったと考えて良いだろう。うん。メダル圏内の選手は全員時代が異なれば優勝していた。ということで、めでたく終わろう。以下に5位の詳細を示す。

シュプリンゲンスタンプ (部内販売)

51回 SG

- (37) 山本 万就 / 早稲田大学スキー同好会W.S.S. M2

【118.18, 全中】 - (4) 高峰 悠 / 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ M2

【115.84pt, 全中】 - (2) 相川 直哉 / 早稲田大学スキー同好会W.S.S. M2

【175.45pt, IH】 - (1) 三浦 雄輝 / 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 3年

【125.87pt, IH】 - (29) 星野 翔飛 / 東京理科大Ⅰ部体育局スキー部A 1年

【62.08pt, IH】

(以下略)

7 まとめ

7 まとめ

5年前、大学1年生で挑んだ第46回大会では53位と27位。シード獲得を目指した時期もあった。年月が経ち、シュプリンゲンでの立場は後輩から先輩にかわり、サークル運営からも退いた。学生最後の岩岳大会ではホワイトプラザに名を刻むべく、高速系優勝に焦点を当てトレーニングを重ねた。各大学のライバルと切磋琢磨し、充実したラストシーズンを過ごしたと感じている。

結果として、高速系では自身最高順位の2位を2種目で記録した。昨年度の結果より勝機を見出し、努力が銀メダルには届いた一方、シュプリンゲン金メダリストの一員になれなかったことは悔しく感じている。このような没頭できる時間を得られたこと、挑戦できたことは本当に幸運であった。関わってくださった皆様に、深く感謝申し上げます。

高峰 悠

(シュプリンゲンスキークラブ49期, 2018年4月~2024年3月)

週刊アルペン語りバックナンバー

・週刊記事

第1回(10/06) 野口

第2回(10/13) 野口

第3回(10/20) 高峰

第4回(10/27) 中川

第5回(11/03) 高峰

第6回(11/10) 野口

第7回(11/17) 山脇

第8回(11/24) 渡辺

第9回(12/01) 山田

第10回(12/08) 高峰

第11回(12/15) 栗原

第12回(12/22) 奥野 [神戸大学]

第13回(12/29) 矢嶋

第14回(01/05) 山脇

第15回(01/12) 栂野 [慶應義塾大学]

第16回(01/19) 中川

第17回(01/26) 嵯峨野 [東京工業大学]

第18回(02/02) 永田 [東京理科大学]

第19回(02/10) 美崎 [シュプOB,東京工業大学OB]

第20回(02/16) 野口

第21回(02/21) 遠藤 [シュプOB]

第22回(02/22) 浅野 [東京慈恵会医科大学]

第23回(02/23) 高峰

第24回(03/01) 佐藤

第25回(03/08) 松村 [東京大学]

第26回(03/15) 玉置 [東京医科歯科大学]

第27回(03/16) 渋谷 [横浜国立大学]

第28回(03/17) 舩山 [東京医科歯科大学]

第29回(03/31)渡邉

第30回(未採録)水川

・外伝記事

外伝1 (11/14) 高峰

外伝2 (02/12) 高峰

外伝3 (03/30) 高峰

外伝4 (04/17) 小串

外伝5 (04/30) 高峰

・アルペン語り出版部

編集長 野口 慧悟

医学部なんちゃって勉強ができる系スキーヤー、インカレ2部3部のムキムキスキーヤーの皆へ伝えないといけないことがある。本記事を読んで岩岳学生への出場機運を高めているかもしれないが、団体優勝は諦めておくことを勧める。2025年の岩岳学生は早稲田シュプリンゲンが4連覇し、他にも理科大、明治シャスネージュ、東工大など団体で粒を揃えているチームが団体上位を占める。また、高速系に出場しても本記事記載の通り、新人では個人メダルの獲得は厳しく、名前を知らない岩岳レーサーに負け悲しい気持ちになること間違いない。

ただ、もし挑戦したいというならば、最初の関門となるのは9月末締切のクラブ登録からである。個人で優勝して岩岳のホワイトプラザに名前を刻むもよし、3位以内に入り取材を受けるもよし。個人シード獲得を目指すのも、団体メンバーとしてポイントを取り切るのもよし。岩岳という学生スキーの祭典を是非楽しんでほしい。また、余裕があれば、新しい時代を迎えたシュプリンゲンスキークラブに挑戦してもらいたい。最後に、シュプリンゲン。6年間ありがとう。

高峰悠

たけしチーム集合写真 (2024,3)

早稲田シュプ, 神戸, 東工, 大阪公立, 東北

------------------------

インタビュー動画(22分)